Umwelt- & Verbraucherschutz: 9-€- & 49-€- & 58-€-Ticket

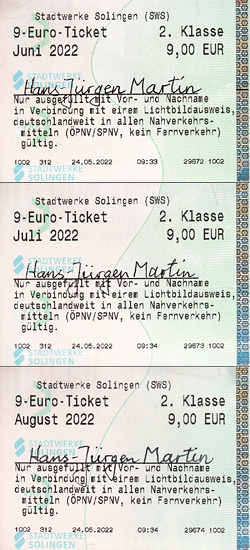

2022 wurde für 9 Euro ein Monatsticket eingeführt, das für drei Sommermonate – Juni, Juli und August 2022 – erhältlich war. Das Angebot war einerseits als Entlastung für Abonnenten gedacht, die mit 27 € für ein Vierteljahr nur einen Bruchteil des Preises regulärer Monatskarten zahlen brauchten, andererseits sollte es – so die Erwartungen von Umweltschützern – auch neue Kundenkreise für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) interessieren.

1. Das 9-€-Ticket

Aufgrund des konkurrenzlos niedrigen Preises von unter 10 € für einen ganzen Monat fand das 9-€-Ticket großen Anklang: Insgesamt wurden ca. 52 Millionen Karten verkauft, hinzu kamen etwa zehn Millionen Zeitkarten-Abonnements, die automatisch in drei 9 €-Tickets umgewandelt wurden. Bald stöhnten die Bahn-Bediensteten über allzu volle Züge und Tourismus-Manager etwa auf Sylt über allzu viele Tagestouristen, und mancher Reisewillige mußte auf den nächsten, hoffentlich weniger überfüllten Zug warten. Die ohnehin marode, unterfinanzierte deutsche Bahn kam schnell an – und über – ihre Grenzen.

Während und nach der 9-€-Monate wurden Kauf und Nutzung des Billigtickets beobachtet und die Gründe für seinen überraschend großen Erfolg analysiert und diskutiert, teils bejubelt und teils kritisch kommentiert.

- Ein Grund für seine Beliebtheit hatte wohl mit der Urlaubszeit zu tun: Jetzt hatte man Zeit und war motiviert, touristische Ziele ins Auge zu fassen, die man eigentlich immer schon besuchen wollte, aber bislang wegen zu hoher Kosten verschoben oder ganz verworfen hatte.

- Kinderreiche Familien konnten es sich nun endlich einen Ausflug oder Urlaub leisten, der nicht bereits durch seine Fahrtkosten das Haushaltsbudget überschreiten würde und nach der Corona-Zeit sehr willkommen war.

- Neben diesem Nachholeffekt spielte wohl hier und da auch eine "Schnäppchen-Mentalität" eine Rolle: Man unternahm eine Reise einfach, weil sie billig zu haben war – sonst hätte man ja vielleicht etwas verpaßt.

- Nicht wenige Ausflügler hatten, wie man hörte, das Ticket einfach "auf Verdacht" gekauft – damit sie es hätten, falls sie es brauchten; die Folge war, daß einige Tickets auch ungenutzt blieben.

2. Das 49-€-Ticket

Wer ernsthaft erwartet hatte, die sog. Ampelkoalition (SPD + Die Grünen + FDP) würde die drei Monate, in denen sich der große Erfolg des 9-€-Tickets von Woche zu Woche immer deutlicher zeigte, für intensive Gespräche und Planungen eines Nachfolge-Tickets nutzen, der sah sich im August getäuscht: Es gab Forderungen nach einer Verlängerung oder einem Nachfolgemodell ebenso wie schroffe Ablehnung:

- Umweltverbände forderten eine Verlängerung des 9-€-Tickets: entweder dauerhaft oder zumindest als Überbrückung bis zur erhofften Einigung auf ein neues bundesweites Nachfolge-Ticket.

- Der bayerische Ministerpräsident brachte ein 360 € teures Jahresticket ins Spiel, was einem 30-€-Monatsticket entsprochen hätte.

- Weitere Vorschläge hatten stets eine 9 in ihrem jeweiligen Preis: 49, 59, 79 etc. – ein ebenso bekannter wie durchschaubarer Marketingtrick, um einen niedrigen Preis vorzutäuschen.

- Der Finanzminister (FDP) sah "im Bundeshaushalt keinen Spielraum für weitere Rabattaktionen im Nahverkehr" mit der Begründung, man brauche das Geld ja für den Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs; für eine "Gratismentalität" habe er kein Verständnis. Die Taktik, die nötigen Investitionskosten für neue Schienen, Bahnen und Busse gegen einen niedrigen Ticket-Preis auszuspielen, machte den Unwillen des Ministers deutlich, insgesamt deutlich mehr Geld für den ÖPNV auszugeben – etwa durch weniger Mittel für den Individualverkehr.

- In manchen Wochen waren in den Medien gar keine Preis- oder Finanzierungsvorschläge zu hören.

- Im Herbst schließlich verkündeten Politiker wie Medien eine Einigung innerhalb der Koalition und zwischen ihr und den Ländern: Das neue Ticket solle 49 € kosten, als kündbares Jahresabonnement erhältlich sein, "Deutschlandticket" heißen und irgendwann im Frühjahr 2023 kommen. Auf der Website von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist / war dies zu lesen:

Das 49-Euro-Ticket kommt

Auch das ist gut für den Geldbeutel und entlastet Millionen von Pendler*innen: Deutschland bekommt ein bundesweites Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr! Das 49-Euro-Ticket führt die Vorteile des erfolgreichen 9-Euro-Systems fort – Bezahlbarkeit, Einheitlichkeit, einfache Buchung – und sichert zugleich eine dauerhafte Finanzierung.

Außerdem ermöglichen Bund und Länder zusätzliche Investitionen in bessere Infrastruktur, mehr Verbindungen, eine engere Taktung. Das steigert die soziale Teilhabe aller im Land und schützt das Klima.

Zugute halten – trotz des unsinnigen "Gender-Sternchens" – kann man den GRÜNEN, daß sie offenbar selbst ehrlicherweise die (vermeintlich fortgeführten) Vorteile des ehemaligen 9-Euro-Tickets allein im finanziellen Bereich verorten: "Auch das ist gut für den Geldbeutel und entlastet Millionen [...]". Wer im Monat nur noch 49 Euro statt zuvor z. B. 80 € oder 100 € zahlt, spart im Jahr immerhin z. B. 372 oder 612 Euro. Verglichen mit den sonstigen teilweise stark gestiegenen Ausgaben ist diese Entlastung allerdings sehr bescheiden. Eine Entlastung des Klimas durch eine konsequente Verkehrswende, wie von Umweltschützern seit Jahrzehnten vergeblich gefordert, war in dieser Partei weder eine explizite Forderung noch offenbar eine realistische Erwartung:

Als das 9-€-Ticket am 31. August 2022 auslief, hatten die GRÜNEN drei Monate lang einen überflüssigen, geradezu kontraproduktiven und Milliarden-schweren Tankrabatt der FDP mitgetragen und waren – angeblich mangels Geld – nicht in der Lage, ein attraktives Nachfolge-Monatsticket durchzusetzen. Für "Energiepreisbremsen" hingegen fehlt kein Geld ...

3. Die Psychologie der Mobilität

Der Vorwurf der "Gratismentalität" ist ein psychologisches Argument, kein finanzpolitisches: Wenn die Nutzung des ÖPNV durch ein 9-€-Ticket quasi "für'n Appel und'n Ei", also gratis sei, dann werde die aus Steuergeldern erbrachte Leistung nicht wertgeschätzt: "Was nix kostet, das ist auch nix". Aber ist die Sorge des Finanzministers um die moralische Verfassung der ÖPNV-Nutzer wirklich glaubhaft? "Gratis" ist das Mobilitätsangebot des ÖPNV natürlich nie, denn es wird ja immer zu 100% bezahlt: entweder auch oder überwiegend oder fast vollständig oder ganz mit Steuergeldern. Zu entscheiden ist immer nur, ob der Bürger die in Anspruch genommenen Transportleistungen unmittelbar (vor Fahrantritt) bezahlt oder mittelbar über seine Steuern:

- Die unmittelbare, direkte Bezahlung jeder Einzelfahr- oder Zeitfahrkarte scheint die Gerechtigkeit auf ihrer Seite zu haben: Es zahlt ja immer nur der Kunde, der diese Leistung nutzt; Nichtnutzer (etwa Autofahrer) zahlen auch nicht. Dieses scheinbar gerechte Prinzip scheitert allerdings schon daran, daß auch die riesigen Ausgaben für den Individualverkehr (Straßen etc.) von allen Bürgern getragen werden: Jeder zahlt mit seinen Steuern (falls er solche zahlt) und oft auch mit seiner Gesundheit (Feinstaub, Lärm etc.) oder sogar mit seinem Leben.

- Die mittelbare, indirekte Bezahlung belastet alle Bürger eines Staates, allerdings nicht in gleichem Maße, sondern gemäß ihrer steuerlichen Veranlagung: Reiche zahlen mehr, Arme weniger, Nichtsteuerpflichtige gar nichts. Der indirekte Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV ist als auch das sozialere Finanzierungsmodell. Aber nicht nur das:

- Zur Daseinsvorsorge (Daseinsfürsorge, öffentlichen Infrastruktur), also den für das menschliche Dasein als notwendig erachteten und vom Staat für die Allgemeinheit zu erbringenden Dienstleistungen, gehört neben der Wasser- und Energieversorgung, der Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr und Feuerwehr, den Krankenhäusern, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Friedhöfen, Schwimmbädern etc. auch das Verkehrs- und Beförderungswesen. Diese öffentliche, im gemeinschaftlichen Bewußtsein verankerte Aufgabe sollte daher von der Öffentlichkeit finanziert werden, also von allen; würde sie nur oder überwiegend von Bus- und Bahnfahrern bezahlt, wäre ihre Erfüllung nie umfassend und langfristig zuverlässig gesichert.

- Die staatliche Absicherung des Verkehrs- und Beförderungswesens reicht allerdings nicht, um die – nicht zuletzt durch den Individualverkehr verursachte – Klimakrise mit ihren globalen Schäden an Mensch und Natur zu meistern: Wenn Klima-schädliche unf Klima-neutrale Techniken "gleichberechtigt" nebeneinander existieren, wird kein Klimaziel erreicht. Die Klimakatastrophe läßt sich nur verhindern, wenn alle verfügbare Mittel einseitig in Klima-neutrale Beförderungs- und Produktionstechniken fließen. Der Preis der Beförderung von Personen und Gütern darf deshalb nur insofern eine Rolle spielen, als er ambitionierten Klimazielen nützt oder schadet. Der Ausflug des Finanzministers in die Psychologie ist hier fehl am Platze.

Welche Fahrkarten-Preise aber wären geeignet, dem ÖPNV zum Durchbruch und Klima-schädlichen Verbrennungsmotoren zu einem baldigen Ende zu verhelfen?

Anders als das 9-€-Ticket kann das 49-€-Ticket eine echte, klimawirksame Verkehrswende – also einen Umstieg vom privaten auf den öffentlichen Verkehr – nicht erreichen, weil vor allem die psychologische Hürde zu hoch ist und sich Menschen auch von der 9 im Preis (statt einer runden 50) nicht täuschen lassen: Sobald ein Bürger ohne Abonnement anfängt zu rechnen, ob sich ein 49-€-Abo lohnt (also preiswerter ist als ein 4er-Ticket oder Einzelfahrscheine), hat die Verkehrswende schon verloren! Gewonnen haben nur Abonnenten, die mit dem 49-€-Ticket weniger zahlen als zuvor. Psychologisch attraktiv erscheinen hingegen maximal 29 € bzw. (ehrlicher) 30 € im Monat, was – psychologisch überzeugend – einem Euro pro Tag entspricht. Warum?

Ein massenweiser Umstieg auf die "Öffis" gelingt nicht, weil oder wann Bürger rechnen – er kann nur gelingen, weil oder wann sie nicht rechnen bzw. gar nicht erst in Versuchung kommen zu rechnen. Der hier wirksame psychologische Mechanismus ist seit langem von Autofahrern bekannt und würde auch bei potentiellen ÖPNV-Kunden greifen:

- Ein ebenso einfacher wie bekannter Grund, warum viele Autofahrer für fast alle (auch kurze) Wege ihr Auto benutzen, lautet: weil sie es haben, weil es abfahrbereit vor der Tür steht! Es ist bezahlt, ebenso die Steuer, der TÜV, das Benzin – warum sollten sie zusätzliches Geld für z. B. einen Bus zahlen, der irgendwann irgendwo abfährt, aber nicht jetzt und hier?

- Derselbe psychologische Grund hat den Ansturm auf das 9-Euro-Ticket bewirkt: Sehr viele Bürger kauften es einfach "auf Verdacht" und hatten aufgrund des konkurrenzlos niedrigen Preises selbst dann keinen Grund, die Anschaffung zu bereuen, wenn sie das Ticket einen Monat lang dann doch nicht genutzt hatten. Wenn Sie es aber nutzten, dann allein schon deshalb, weil sie es ja hatten und sich um Automaten, Tarifgrenzen etc. nicht kümmern mußten!

- Ein positiver Effekt für die (angeblich angesteuerte) Verkehrswende ist folglich nur dann zu erwarten, wenn ZUSÄTZLICH (!) zu den Bestands-Abonnenten viele weitere Menschen bzw. Autofahrer das "Deutschland-Ticket" immer schon in der Tasche haben, wenn sie fahren wollen – genauso selbstverständlich, wie sie einen Handy-Vertrag oder Rundfunk-und-Fernseh-Vertrag haben. Voraussetzung dafür ist eine niedrige Gebühr, die man keinen Grund hat, in Frage zu stellen.

Natürlich gehört zu einem attraktiven ÖPNV mehr als nur ein spontan akzeptabler, niedriger Preis: Die Verkehrsmittel – Busse, Straßenbahnen, Schwebebahnen, Züge etc. – müssen als echte Alternative zum Pkw möglichst überall vorhanden, technisch zuverlässig und pünktlich, bequem und sauber sein, in einem engen Takt verkehren, der auf andere Verkehrsmittel abgestimmt ist, als Pflichtaufgabe dauerhaft finanziert sein ... und es muß genügend engagiertes, gut bezahltes Personal geben. Ein Blick über die Schweizer Grenze lehrt, daß das kein Wunschdenken ist!

4. Bilanz des 49-€-Tickets

Nach Angaben in den Medien in den Jahren 2013 und 2024 nutzten zum Start des 49-€-Tickets im Mai 2023 ca. neun Millionen Fahrgäste dieses Angebot. Im Dezember desselben Jahres besaßen 19 Prozent der Gesamtbevölkerung das "DeutschlandTicket", im Juni 2024 waren es bereits rund 13 Millionen Nutzer, Potential für noch weiteren Anstieg wurde bei Studenten, Jobticket-Inhabern und anderen Abo-Stammkunden gesehen.

Das Magazin Focus schrieb am 1. Mai 2024: "Seit einem Jahr gibt es das Deutschlandticket. Mit dem Abo können Nutzer für 49 Euro pro Monat in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs durchs ganze Land reisen. Rund 11,2 Millionen Abonnenten hat das Angebot im Schnitt." und nannte dann "fünf Fakten", zu denen hier die Überschriften zitiert werden:

- Jeder Zweite nutzt das Ticket für den Arbeits- oder Schulweg

- Mehrzahl der Nutzer besitzt das Ticket ununterbrochen seit Beginn

- Das Ticket zeigt, wo Kapazitäten im öffentlichen Nahverkehr fehlen

- Es steigen weniger vom Auto in Bus und Bahn um als erhofft

- Das Ticket wird nicht ewig 49 Euro kosten

Erläuterung zu Punkt 4: Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), in dem seit Anfang 1991 (also nach der Deutschen Wiedervereinigung) rund 600 Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs und Güterverkehrs organisiert sind, ermittelte durch Umfragen, ca. 16 Prozent der Deutschlandticket-Nutzer stiegen seltener ins Auto, die angestrebte Verkehrswende habe aber nicht im erhofften Maße stattgefunden, das Ticket habe es noch nicht vermocht, "mehr Menschen vom Auto in den öffentlichen Personennahverkehr zu holen", so VDV-Präsident Wortmann: Dafür brauche es deutlich mehr Neukunden, die vorher noch keine Berührungspunkte mit dem ÖPNV hatten. VDV-Geschäftsführer Alexander Möller präzisierte Mitte November 2024: "Mehr als 90 Prozent der Kunden, die das Deutschlandticket im Abo haben, waren schon vorher unsere Kunden. Wir müssen an wirklich neue Kunden kommen, die den ÖPNV vorher gar nicht oder nur wenig genutzt haben, und dafür brauchen wir im ländlichen Raum und auch in Teilen der Ballungsräume bessere Angebote."

Viele Gelegenheitsnutzer des "DeutschlandTickets" – etwa der Autor dieser Zeilen – haben ein ÖPNV-Abonnement abgeschlossen, das mit 49 € teurer ist bzw. war als die Summe gelegentlicher Einzelfahrscheine. Maßgeblich dafür waren zwei Gründe:

- Solidarität: der Wunsch, das "DeutschlandTicket" durch finanzielle Unterstützung dauerhaft zu etablieren und ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen;

- Bequemlichkeit: um sich zeitaufwendige und oftmals komplizierte Ticketkäufe zu ersparen (und die Versuchung, darüber nachzudenken, ob man sich eine Fahrt leisten solle).

5. Das 58-€-Ticket ab 2025

Da die Einnahmen durch das 49-€-Ticket erwartungsgemäß geringer waren (bzw. sein sollten) als jene aus lokalen bzw. regionalen Ticket-Tarifen, mußten die Verkehrsunternehmen stärker als zuvor subventioniert werden. Bund und Länder taten das mit jeweils 1,5 Milliarden € pro Jahr, die Verkehrsminister der Länder wollten dafür die 2023 nicht verbrauchten Restmittel des Bundes einsetzen. Als nach wochenlangem Streit während der Ampel-Koalition und nach ihrem Bruch im November 2024 endlich eine Einigung zustande kam, sah diese eine vorläufige Sicherung des Tickets für 2025 vor und ab Januar 2025 eine Steigerung des Preises um 18,4 Prozent auf 58 €. Eine dauerhafte Sicherung wurde nicht beschlossen. Im Fernsehen erklärte NRW-Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, Oliver Krischer (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN), das "Deutschland-Ticket" sei weiterhin "hochattraktiv".

Diese und ähnliche Aussagen treffen sicherlich zu für die große Mehrheit der Ticket-Abonnementen, da auch ein 58-€-Ticket die langjährigen Stammkunden und häufigen ÖPNV-Nutzer weiterhin finanziell entlastet und nicht selten von Arbeitgebern zusätzlich als "Job-Ticket" rabattiert wird. Eine Preissteigerung um 18,4% ist aber bestimmt nicht attraktiv für Menschen, die Bus & Bahn bislang nicht oder nur selten und meist einen Pkw nutzten. Gerade diese Bürger sollten eigentlich die primäre Zielgruppe aller Politiker sein, die den ÖPNV als bevorzugtes Verkehrsmittel in der Breite der Gesellschaft etablieren wollen, um Emissionen zu reduzieren und dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die beschlossene Preiserhöhung auf 58 € stößt nun vor allem Wenignutzer vor den Kopf; willkommen sind sie im ÖPNV offenbar nur noch, wenn sie regelmäßig mehr bezahlen, als sie an Verkehrsleistung in Anspruch nehmen. Offenbar sieht auch die ehemalige Umweltpartei im "Deutschland-Ticket" nur noch ein sozialpolitisches, aber kein umweltpolitisches Instrument.

Preisvergleiche: Intensiv- versus Wenignutzer des ÖPNV

- Ein Arbeitgeber gewährt einen Rabatt von 30% (17,40 €) und nimmt den 5-Prozent-Rabatt (2,90 €) der DB auf den Ausgabepreis (58 €) in Anspruch. Der Arbeitnehmer spart folglich 20,30 € und zahlt nur 37,70 €. Falls das Unternehmen 40% Rabatt (23,20 €) gewährt, spart ein Angestellter 26,10 € und zahlt selbst nur 31,90 €.

- Wenn ein Arbeitnehmer an fünf Tagen der Woche zu seinem Arbeitsplatz pendelt, kommt er allwöchentlich auf 10 Fahrten plus vielleicht zwei private; im Monat ergibt das rund 50 Fahrten. 37,70 € durch 50 geteilt ergibt 0,75 € pro Fahrt, bei 31,90 € im Monat sind es 0,64 € je Fahrt. Ohne Arbeitgeber- und DB-Rabatt ergibt die Teilung von 58 € durch 50 Fahrten einen Einzelfahrpreis von 1,16 €.

- Ein Rentner z. B. oder anderer Wenigfahrer, der an vielleicht zwei Tagen der Woche den ÖPNV nutzt, kommt im Monat auf 4 × 4 = 16 Hin- und Rückfahrten. Er zahlt folglich mit seinem 58-€-Ticket 3,63 € pro Fahrt.

- Ein Autobesitzer schließlich, der seine Unabhängigkeit von Fahrzeiten, Fahrtakten etc. des ÖPNV schätzt und diesen nur einmal die Woche nutzt, kommt vielleicht nur auf acht Fahrten und zahlt dann jeweils 7,25 €.

- Wer nicht täglich mit dem ÖPNV pendelt, zahlt folglich je Fahrt drei- bis fünfmal mehr als eine Pendler; wer Bus & Bahn nur selten nutzt, muß gar bis zehnmal mehr berappen. Eine Tankfüllung für 58 € lohnt da eher ...

Für die umweltpolitische Zielgruppe ist das "DeutschlandTicket" offensichtlich ein finanzielles Verlustgeschäft. Tatsächlich gibt es noch einen weiteren und nicht geringen Grund, das 58-€-Ticket nicht zu akzeptieren: die geringe, oftmals erbärmliche Gegenleistung! Wer oft Bus & Bahn nutzt, hat (fast) alle der folgenden – und weiterer – Störungen schon mehr als einmal erlebt:

- Eine Linie wird aufgrund wochen- bzw. monatelanger Bauarbeiten nicht bedient, der Ersatzverkehr (SEV) benötigt die dreifache Fahrzeit.

- Linien werden wegen Personalmangels ausgedünnt oder (vorläufig) eingestellt.

- Ein im Fahrplan ausgewiesener und erwarteter Zug (oder Bus) kommt nicht; ob er sich "nur" verspätet oder ganz ausfällt, erfährt man nicht.

- Der Zug kommt doch noch, aber (viel) zu spät, Anschlußfahrten werden verpaßt (eine Abstimmung mit Anschlußzügen erfolgt nur selten).

- Wartende Fahrgäste werden mit Scheininformationen abgespeist ("Grund ist eine Verspätung aus vorausgehender Fahrt" – warum aber war diese verspätet?)

- Lautsprecher-Durchsagen sind nicht zu verstehen, weil im selben Moment ein Zug geräuschvoll an der Station vorbeifährt.

- Lautsprecher-Durchsagen verkünden genau zur fahrplanmäßigen Abfahrtszeit den Ausfall oder die z. B. 20minütige Verspätung eines Zuges, obwohl sein Nachfolger gemäß 20-Minuten-Takt kurz nach oder sogar während der Durchsage einfährt. Fahrgäste, die das nicht bemerken, verlassen enttäuscht das Gleis.

- Automatisierte Durchsagen im Zug sind irreführend: z. B. weil sie für eine andere Linie gelten oder Haltepunkte ankündigen, an denen der Zug wegen Bauarbeiten gar nicht hält.

- Der Zug wartet im Bahnhof oder stoppt auf freier Strecke, um einen anderen (wichtigeren?) vorausfahren zu lassen.

- Ein verspäteter Zug endet einige Stationen vor dem Endziel und fährt zurück, um die Verspätung "'reinzuholen"; Fahrgäste, die bis zur Endstation reisen wollen, müssen aussteigen und den nächsten Zug nehmen, verspäten sich somit zusätzlich.

- Sitze und andere Stellen in den Zügen sind immer wieder verschmutzt, Türen und (falls überhaupt vorhanden) Toiletten defekt.

- In den Bahnhöfen bröckeln Sandstein- wie auch Betonmauern, Wände bleiben jahrelang ungereinigt, Böden sind durch Tauben verschmutzt, Bahnhofsuhren & Anzeigetafeln defekt.

Solche Zustände sind längst auch solchen Politikern wohlbekannt, die den ÖPNV aus eigener Erfahrung gar nicht kennen; sie nutzen solche Mängel aber gerne als Begründung ihrer Forderung, Bundesmittel weniger in ein überzeugend preiswertes "DeutschlandTicket" zu stecken als vor allem in die Sanierung der maroden Schieneninfrastruktur. Es sind regelmäßig dieselben Politiker, die jahrzehntelang Sanierung, Modernisierung und Ausbau der Schieneninfrastruktur verhindert und Bundesmittel in den Individualverkehr gesteckt haben. Selbstverständlich müssen über viele Jahre und Jahrzehnte große Summen investiert werden, um das zu erreichen, was in der Schweiz längst Realität ist; aber wer sollte diese Summen aufbringen?

Sollten für die Versäumnisse der Politik weiterhin vor allem die Menschen aufkommen, die seit Jahrzehnten ihren Beitrag für den Umweltschutz leisten und dennoch unter den Zuständen im ÖPNV zu leiden haben? Sollte die dringend nötige langfristige Planungssicherheit im ÖPNV weiterhin den alljährlichen Haushaltsberatungen in Bund und Ländern geopfert werden?

6. Lösungen

Wer es ernst meint mit dem Umweltschutz, hält einen funktionierenden und attraktiven ÖPNV für mindestens so wichtig wie z. B. sichere, weil dauerhaft zu sanierende Autobahnbrücken. Einsparungen auf Kosten der Sicherheit und/oder Umwelt sind keine Option. Mobilität sollte wie Bildung, Gesundheit, KITA-Plätze etc. als Anspruch des Bürgers an den Staat verstanden, gesetzlich definiert und realisiert werden. Dazu gehört eine im Bundesgebiet einheitliche, unkomplizierte Nutzung eines auch preislich attraktiven ÖPNV, dessen organisatorische und tarifliche "Kleinstaaterei" zu überwinden ist. Für die Bepreisung sind verschiedene Modelle denkbar, z. B.:

- Ein käufliches "DeutschlandTicket" und andere Fahrausweise können ihre umweltpolitische Funktion erfüllen, wenn sie auch für Gelegenheitsnutzer attraktiv sind und somit einen massenhaften Umstieg auf den ÖPNV bewirken. Der Autor schlägt bundesweit einheitliche drei Preise vor: 1. für das Tagesticket: maximal 5 €; 2. für das Wochenticket: 15 €; 3. für das Monatsticket: 30 €. Mit einer größeren Nutzerzahl lassen sich höhere Einnahmen erzielen bzw. Minderumsätze als Folge moderater Ticketpreise zumindest teilweise ausgleichen. Voraussetzung dafür sind natürlich schnelle und hohe Investitionen in den ÖPNV: Nicht nur die Ticket-Preise müssen attraktiv sein ...

- Noch deutlich mehr Nutzer und Einnahmen ließen sich mit dem Modell des Rundfunkbeitrages erreichen, nach dem seit 2013 bekanntlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten finanziert werden: Wenn jedem Bürger ein monatlicher Betrag von 30 € (d. h. 1 € pro Tag) zuzumuten ist, wäre der Unterhalt des ÖPNV dauerhaft und auf hohem Niveau gesichert.

- Ein solcher "Verkehrsbeitrag" hätte nur einen kleinen "Schönheitsfehler": Er wäre zwar im juristischen Sinne keine (an Gegenleistungen gebundene) Steuer, aber dennoch de facto wie der Rundfunkbeitrag eine für alle gleiche "Kopfsteuer", d. h. eine Personensteuer, die jeder Bürger unabhängig von seiner finanziellen Leistungsfähigkeit in identischer Höhe zu zahlen hätte. Sozial gerechter wäre hingegen auch hier ein linearer oder (erst recht) progressiver Tarif, der hohe Einkommen stärker belastet – auch wenn sog. "Besserverdienende" den ÖPNV kaum nutzen – und etwa von Altersarmut betroffene Rentner nur wenig belastet oder vom "Verkehrsbeitrag" ganz freistellt. Eine echte Steuer böte diesen Vorteil.

7. Aktuell

Am 02.07.2025 meldet die F.A.Z.  das Ergebnis einer noch unveröffentlichten Studie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Deutschen Bahn. Demnach brach nach der Preiserhöhung zum Jahreswechsel die Nutzerzahl im Januar um mehr als eine Million ein, nämlich auf 13,4 Millionen (nach 14,5 Millionen im Dezember). Beim monatlich kündbaren Deutschlandticket habe es schon zuvor saisonale Rückgänge gegeben, mehr als die Hälfte des Rückgangs (rund 430.000 Tickets) führen die Marktforscher jedoch auf die Preiserhöhung zurück. Auffällig sind zwei Prozentzahlen: Beim Jobticket sank die Abonnentenzahl um etwa 16 Prozent auf 2,2 Millionen, unter jungen Leuten zwischen 14 und 29 Jahren gar um mehr als 36 Prozent.

das Ergebnis einer noch unveröffentlichten Studie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Deutschen Bahn. Demnach brach nach der Preiserhöhung zum Jahreswechsel die Nutzerzahl im Januar um mehr als eine Million ein, nämlich auf 13,4 Millionen (nach 14,5 Millionen im Dezember). Beim monatlich kündbaren Deutschlandticket habe es schon zuvor saisonale Rückgänge gegeben, mehr als die Hälfte des Rückgangs (rund 430.000 Tickets) führen die Marktforscher jedoch auf die Preiserhöhung zurück. Auffällig sind zwei Prozentzahlen: Beim Jobticket sank die Abonnentenzahl um etwa 16 Prozent auf 2,2 Millionen, unter jungen Leuten zwischen 14 und 29 Jahren gar um mehr als 36 Prozent.

Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisspalte zu sehen ist, klicken Sie bitte auf  , um den gesamten Frameset anzuzeigen.

, um den gesamten Frameset anzuzeigen.

![]() das Ergebnis einer noch unveröffentlichten Studie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Deutschen Bahn. Demnach brach nach der Preiserhöhung zum Jahreswechsel die Nutzerzahl im Januar um mehr als eine Million ein, nämlich auf 13,4 Millionen (nach 14,5 Millionen im Dezember). Beim monatlich kündbaren Deutschlandticket habe es schon zuvor saisonale Rückgänge gegeben, mehr als die Hälfte des Rückgangs (rund 430.000 Tickets) führen die Marktforscher jedoch auf die Preiserhöhung zurück. Auffällig sind zwei Prozentzahlen: Beim Jobticket sank die Abonnentenzahl um etwa 16 Prozent auf 2,2 Millionen, unter jungen Leuten zwischen 14 und 29 Jahren gar um mehr als 36 Prozent.

das Ergebnis einer noch unveröffentlichten Studie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Deutschen Bahn. Demnach brach nach der Preiserhöhung zum Jahreswechsel die Nutzerzahl im Januar um mehr als eine Million ein, nämlich auf 13,4 Millionen (nach 14,5 Millionen im Dezember). Beim monatlich kündbaren Deutschlandticket habe es schon zuvor saisonale Rückgänge gegeben, mehr als die Hälfte des Rückgangs (rund 430.000 Tickets) führen die Marktforscher jedoch auf die Preiserhöhung zurück. Auffällig sind zwei Prozentzahlen: Beim Jobticket sank die Abonnentenzahl um etwa 16 Prozent auf 2,2 Millionen, unter jungen Leuten zwischen 14 und 29 Jahren gar um mehr als 36 Prozent.![]() , um den gesamten Frameset anzuzeigen.

, um den gesamten Frameset anzuzeigen.